Die Geschichte und das Schicksal

der Familie Schönberg

Michael Schick

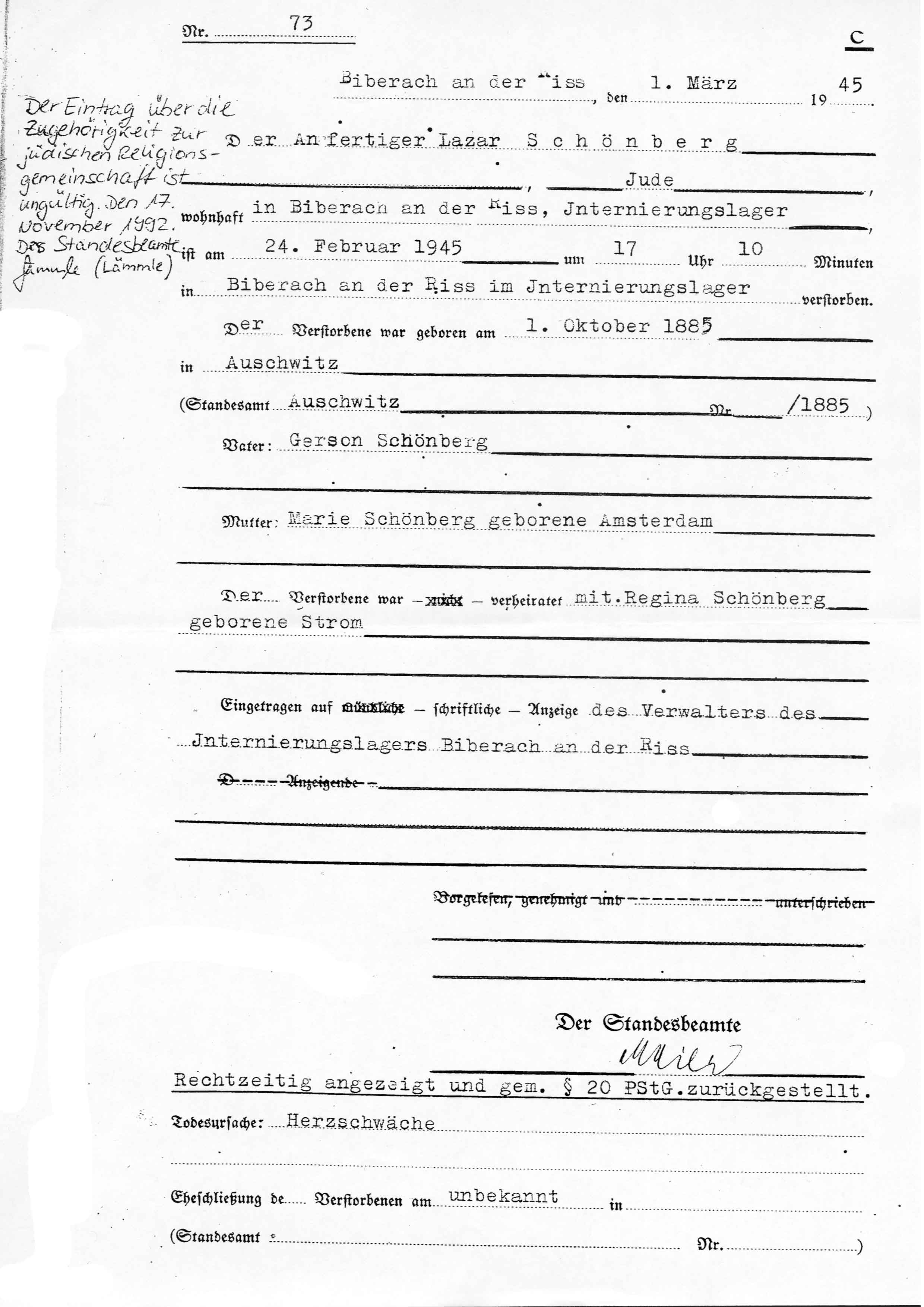

Lazar Schönberg geb. am 01.Oktober 1885 in Auschwitz / Polen - gestorben am 24. Feburar 1945 in Biberach. Verheiratet mit Regina Schönberg geb. Strom

- Gertude Landau geb. Schönberg

- Bruder

Geboren in Auschwitz

|

|

Lazar Schönberg mit seiner Tochter Gertrude |

Lazar Schönberg wurde im polnischen Auschwitz am 01. Oktober 1885 geboren. Sein Vater hieß Gerson Schönberg, seine Mutter Marie Schönberg geborene Amsterdam. Ob Lazar noch Geschwister hatte ist nicht bekannt.

Während des ersten Weltkrieges hiet er sich in Schweden auf. Er hatte aber bereits 1932 verbindungen nach Berlin und Chemnitz. In Tschechien hatte er eine Fabrik aufgebaut. Die geschäftlichen Verbindungen reichten auch nach Amsterdam, wo er ofters pendelte. Nach der Invasion der Nazis in Tschechien, hielt sich die Familie nur noch in Holland auf.

Gertrude, Lazar Schönbergs Tochter, besucht damals in Amsterdam die gleiche Schule wie Anne Frank, deren Familie sich später in einem Hinterhaus versteckt und deren Tagebuch weltberühmt wird.

Deportation ins KZ Westerbrok

Nach der Besetzung von Holland durch die Deutschen wurde die Familie ins KZ Westerbrok deportiert. Seine Frau Regina verstarb noch in Holland und sie wurde auch dort beerdigt. Nach kurzen Aufenthalt wurde die Familie Schönberg ins KZ Bergen-Belsen deportiert. Bereits in Holland hatte Lazar Schönberg sich Papiere für die Ausreise nach Hoduras besorgt. Diese Papiere sollten der Familie in die Freiheit helfen.

Deportation ins KZ Bergen-Belsen

Im

KZ Bergen-Belsen waren die Zustände unvorstellbar. Es gab dort zwar

keine Gaskammern, es starben aber dennoch täglich unzählige

Menschen. Die SS übernahm im April 1943 von der Wehrmacht den

südlichen Teil des Kriegsgefangenenlagers Bergen-Belsen und richtete

dort das „Aufenthaltslager Bergen-Belsen“ ein. Es sollte als Lager

für verschiedene Gruppen von Juden dienen, die von SS und

Auswärtigem Amt zum Austausch gegen im feindlichen Ausland

internierte Deutsche, Devisen oder Güter vorgesehen waren. Diese

Geiseln wurden vorerst von der Vernichtung ausgenommen.

Im

KZ Bergen-Belsen waren die Zustände unvorstellbar. Es gab dort zwar

keine Gaskammern, es starben aber dennoch täglich unzählige

Menschen. Die SS übernahm im April 1943 von der Wehrmacht den

südlichen Teil des Kriegsgefangenenlagers Bergen-Belsen und richtete

dort das „Aufenthaltslager Bergen-Belsen“ ein. Es sollte als Lager

für verschiedene Gruppen von Juden dienen, die von SS und

Auswärtigem Amt zum Austausch gegen im feindlichen Ausland

internierte Deutsche, Devisen oder Güter vorgesehen waren. Diese

Geiseln wurden vorerst von der Vernichtung ausgenommen. Als „Austauschhäftlinge“ kamen insbesondere Juden in Betracht, die über offizielle Einwanderungspapiere der britischen Mandatsbehörde in Palästina verfügten, eine Staatsangehörigkeit westlicher Feindstaaten besaßen oder hohe Positionen in jüdischen Organisationen innegehabt hatten. Die Lebensbedingungen der Häftlinge waren zunächst deutlich besser als in anderen Konzentrationslagern. Sie durften persönliches Gepäck mitnehmen und Zivilkleidung tragen, im Geheimen konnte sich ein kulturelles und religiöses Leben entfalten. Aus dem Austauschlager sind zahlreiche Gedichte, Zeichnungen sowie bisher 27 Tagebücher überliefert. In der Regel wurden keine Einzelpersonen in das Austauschlager gebracht, sondern ganze Familien, auch wenn manchmal nur ein einziges Familienmitglied die Bedingungen für einen späteren Austausch erfüllte. Zwischen Juli 1943 und Dezember 1944 wurden mindestens 14 600 jüdische Häftlinge, davon 2750 Kinder und Jugendliche, in das Austauschlager Bergen-Belsen transportiert. Hier hatte die SS für die verschiedenen Häftlingsgruppen voneinander abgegrenzte Teillager eingerichtet: das „Sternlager“ mit einem großen Anteil niederländischer Juden, das „Ungarnlager“, das „Sonderlager“ für polnische Juden sowie das „Neutralenlager“ für Häftlinge aus neutralen Staaten. Insgesamt gelangten nur etwa 2560 jüdische Häftlinge mit verschiedenen Transporten aus Bergen-Belsen in die Freiheit.

Tod auf dem Weg in die Freiheit

1943 werden die Familien Schönberg und Hasenberg in Amsterdam verhaftet und über das KZ Westerbork ins KZ Bergen-Belsen deportiert, wo das Leben qualvoll ist und der Tod ständig vor Augen steht. Während die Großeltern der Familie Schönberg im KZ Theresienstadt deportiert wurden, haben die beiden Familien großes Glück. Durch die Vermittlung der Schutzmacht Schweiz soll Im Januar 1945 ein deutsch-amerikanischer Zivilinternierten-Austausch über Konstanz/Kreuzlingen und Marseille stattfinden. 301 jüdische Häftlinge aus Bergen-Belsen, darunter auch die Familien Schönberg und Hasenberg, sollen daran teilnehmen und werden in einen Zug des roten Kreuzes nach Konstanz gesetzt, wo die Übergabe stattfinden wird. Doch der Zug, der in die Freiheit fahren sollte, hält in Biberach, wo die Leiche von Irenes Vater, John Hasenberg, der im Zug starb, ausgeladen wird. 40 Personen müssen den Zug verlassen und werden ins Interniertenlager Biberach (Lager Lindele) gebracht. 42 US-amerikanische Internierte aus diesem Lager dürfen statt ihnen am Austausch teilnehmen. In Ravensburg oder Meckenbeuren hält der Zug noch einmal, um weitere amerikanische Staatsbürger aufzunehmen. Wieder müssen jüdische Bergen-Belsen-Häftlinge den Zug verlassen. Sie werden in die Argonnen-Kaserne nach Weingarten gefahren und anderntags im Biberacher Lager Lindele untergebracht, wo bereits seit 1942 britische Internierte von den Kanalinseln festgehalten werden. Dort ist heute die Bereitschafspolizei untergebracht.

Am 24. Februar 1945 verstarb Lazar Schönberg im Lager Lindele. Wie der bereits auf dem Transport verstorbene John Hasenberg und weitere fünf jüdische Männer aus Bergen-Belsen, die infolge der Haftbedingungen so geschwächt waren, dass sie in den Wochen nach ihrem Eintreffen in Biberach verstarben, wurde auch Lazar Schonberg zunächst auf dem evangelischen Friedhof in Biberach beigesetzt und im Dezember 1945 nach Laupheim auf den jüdischen Friedhof umgebettet.

|

|

| Sterbeurkunde und Grab von Lazar Schönberg |

| Grabinnschrift: Hier ist begraben ein redlicher und geehrter Mann, Herr Elasar Schönberg aus Auschwitz, Galitzien, welcher wandelte in Untadeligkeit, all seine Tage fürchtete er Gott. Der Unglückliche, (er starb) unter schlimmen Leiden durch das Reich des Bösen Deutschland, mögen ihre Namen ausgelöscht werden, am 11. Adar 5705 Sei seine Seele eingebunden in das Bündel des Lebens |

Das Grab von Lazar Schönberg findet die Familie nach 66 Jahren

Zum ersten Mal nach dem Tode von Lazar Schönberg nach 66 Jahren konnten Nachkommen sein Grab auf dem Laupheimer Judenfriedhof besuchen. Bis Anfang 2011 wusste die Familie Schönberg nicht, wo der Familienvater beerdigt ist. Nachkommen der Familie leben heute bei New York. Durch eine Anfrage des Urenkels, Ben Schwalb, der in Tübingen studierte, konnte die Frage positiv beantwortet werden. So konnte er seiner Großmutter in USA mitteilen, dass das Grab ihres Vaters gefunden ist.

Weitere Zukunft in den USA

Lazar Schönbergs Grabnachbar auf dem Laupheimer jüdischen Friedhof ist John Hasenberg. Die Tochter von John Hasenberg, Dr. Irene Butter-Hasenberg, wohnt in Michigan, USA. Sie hat das Grab ihres Vaters schon mehrfach besucht und hält auch Vorträge in Schulen über sein Schicksal. Die Nachforschungen, die Lazar Schönbergs Urenkel anstellte, bewirkten, dass nach nunmehr 66 Jahren die Verbindungen zwischen den beiden Familien wieder hergestellt werden konnten. Wie verlautet rief die Begegnung am Telefon viele alte dramatische Erinnerungen wach. Neben den beiden Familienvätern Lazar Schönberg und John Hasenberg sind noch weitere vier Personen aus dem Zug von Bergen-Belsen hier im Laupheimer jüdischen Friedhof bestattet. Am Donnerstag den 10. März 2011 konnte nun die Enkeltochter Joanne Landau mit Ihrem Sohn Ben Schwalb, als Vertreter der Familie, das Grab ihres Großvaters bzw. Urgroßvaters in Laupheim zum ersten Mal besuchen.

|

Ben Schwalb am Grabstein seines Urgroßvaters Lazar Schönberg,

daneben Dr. Irene Butter-Hasenberg am Grab Ihres Vaters.

Auch die Familie Hasenberg war im KZ Bergen-Belsen und kam

mit dem selben Zug wie die Familie Hasenberg in die Freiheit.

zurück zur Hauptseite