Rabbiner

Dr. Max Sänger aus Laupheim

Über Tübingen, Wien und Mergentheim nach Hamburg

von Rolf Emmerich

Ein exemplarischer Werdegang im 19. Jahrhundert. Möglichkeiten und Wirkungen zwischen Tradition und Reform in den jüdischen Gemeinden Deutschlands.

Am 9.Juni 1821 wurde Max Mardochai Sänger als drittes von 12 Kindern in Laupheim geboren. Die Eltern waren Abraham und Helena „Hefele“, geborene Weil. Der Vater, aus Buttenwiesen bei Augsburg zugewandert, versah an der neugegründeten jüdischen Schule die Aufgaben des „Unterlehrers“. Darunter war damals einerseits die nachrangige Stelle gegenüber dem Oberlehrer Tannenbaum zu verstehen; andererseits gehörte dazu die Unterrichtung der vier Grundschulklassen. Hinzu kamen die Aufgaben des Chasans, des Vorbeters und Vorsängers der Synagogen-Gemeinde. Dies brachte ein Zubrot zu dem bescheidenen Salär des Lehrers zum Unterhalt der großen Familie.

Der Stammbaum der väterlichen Familie weist bereits vor Max Sänger eine ganze Reihe Rabbiner und Vorsänger auf. Die Wahl des Familiennamens Sänger, Ende des 18. Jahrhunderts, bestätigt dies.

Entsprechend der damaligen Lebenshaltung wurde der Junge Max mindestens vom vierten Lebensjahr an in hebräisch, der Sprache der Bibel, ausgebildet. Wir können davon ausgehen, dass der Vater Abraham Sänger dies selber besorgte. Zu dieser Zeit amtierte in Laupheim Salomon Wassermann als Rabbiner, ein sehr gelehrtes geistliches Oberhaupt. Unter dessen Anleitung erhielt Max Sänger seine Grundbildung in biblischer und talmudischer Hinsicht. Und wurde am 10. Juni 1834 Bar Mitzwa, also „ Sohn des Gesetzes“ und religiös volljährig. Salomon Wassermann und sein gelehriger Schüler Max Sänger sollten sich 20 Jahre später wieder bei der Nachfolgeregelung in Mergentheim begegnen.

Max Sängers Kindheit fiel in eine für die Württembergischen Juden stürmische Zeit. Im Jahre 1828 erhielt diese Minderheit, nach großen inneren und äußeren Kämpfen, einige Bürgerrechte; aber auch Pflichten . So mußten z.B. alle Familien einen Familiennamen annehmen und alle Kinder wurden schulpflichtig.[1] Andererseits wurden nur noch sechs der vormals 51 Rabbiner in ihren Ämtern belassen. Diese mussten vor evangelischen und katholischen Professoren eine theologische Prüfung bestehen. Der damalige Laupheimer Rabbiner Salomon Wassermann hat diese Hürde genommen und blieb seiner Gemeinde erhalten. Die Jüdische Schule wurde nun der Schulaufsicht des katholischen Laupheimer Ortsgeistlichen unterstellt; da nach dem Gesetz dafür immer die am Ort zahlenstärkste christliche Konfession infrage kam.

Vor diesem Hintergrund

muß die Laupheimer Schulzeit Max Sängers gesehen werden: Die ersten Jahre in

der völlig eigenständigen jüdischen Schule mit dem sehr traditionellen

Schwerpunkt biblisch - talmudischer Bildung, spätestens nach 1828 unter dem

allgemeinen Fächerkanon württembergischer Landschulen; dann mit jüdischem

Religionsunterricht als Nebenfach. Um dennoch eine fundierte religiöse

Erziehung der Jugend zu gewährleisten betrieb die Laupheimer jüdische Gemeinde

eine Sonntagsschule.[2] Wie zeitgenössische Verträge

zeigen, war die Umgangssprache der jüdischen Landbevölkerung bis dahin noch

weitgehend

jüdisch-deutsch bzw.

westjiddisch. Bis zu dieser Zeit wurden z.B. die Ketubim, also die

obligatorischen Heiratsverträge, in diesem mittelalterlichen deutschen Idiom,

jedoch mit hebräischen Lettern geschrieben. Die Umwälzung im Schulwesen veränderte

auch diesen wichtigen Bereich.

Gymnasium und Studien

Als der 11-Jährige 1832 nach Stuttgart kam, gab es da nur wenige jüdische Einwohner, die gerade erst eine eigene Religionsgemeinde gründeten.[3] Hier wurde der Junge in einer Familie aufgenommen und versorgt. Bis zum Abschluß der 9. Klasse, im Sommer 1841, besuchte er das Eberhard-Ludwigs-Gymnasium in Stuttgart. Der reform-orientierte Rabbiner Dr. Josef Maier, später als „Oberkirchenrat von Maier“ geadelt, betreute dort nach 1834 den jüdischen Religionsunterricht. Die Ferien verbrachte der Schüler vorwiegend bei seinem Onkel dem Rabbiner Jonas Sänger in Buttenwiesen nahe Augsburg. Studien des Talmud und der Torah konnten da betrieben und vertieft werden. Der Beschluß Rabbiner zu werden, reifte in dieser Umgebung.

Die Studentenakte der Universität Tübingen weist Sänger ab 15.11.1841 als stud. phil. aus. Seit Ostern 1842 als Studenten der mosaischen Theologie. Obwohl im Sommer 1842 nur drei Studenten dieses Faches gezählt wurden, gab es für sie, in den nach Fakultäten geordneten Studentenverzeichnissen, eine eigene Rubrik.[4]

Max Sänger hörte Vorlesungen aus dem Gebiet der orientalischen Sprachen Hebräisch und Aramäisch, Exegese der Bibel des „Alten Testaments“, Theologie und der Philosophie. Seine Professoren gehörten zur philosophischen und den beiden theologischen Fakultäten. Juden waren nicht darunter.

Walter Jens beschreibt diesen Aspekt der Tübinger Universitätsgeschichte in einem einzigen Satz: Nathan der Weise gespielt zwischen Stift und Konvikt; die nicht nur evangelische und katholische Theologen, sondern auch Rabbiner ausbildete (Männer wie Berthold Auerbach zum Beispiel; mosaische Theologie war im neunzehnten Jahrhundert in Tübingen ein Fach unter Fächern).[5] Dies gilt sicher nur eingeschränkt ab 1824, beginnend mit dem Laupheimer Baruch Mayer, für wenige Jahrzehnte. Für zehn schwäbische Rabbiner ist diese Sonderform der theologischen Studien nachweisbar. Nach 1854 zog das neu gegründete Breslauer Rabbinerseminar etliche Württemberger an.[6] Für Aufgaben in Württemberg war, auch von diesen Rabbinatsanwärtern, die erste Dienstprüfung teilweise und die zweite komplett in Tübingen abzulegen.[7]

Das Gymnasium in Stuttgart und die Tübinger Universität waren für die kinderreiche Familie der Eltern Sängers eigentlich unerschwinglich. Überdies studierten die jüngeren Brüder Baruch und Elias Medizin bzw. Jura. Entsprechend groß war das Opfer für Eltern und Geschwister. Die zwei Schwestern Pauline und Judith betrieben in Heimarbeit Putzmacherei, als Modistinnen, um die Studien zu finanzieren.[8i] Wie wir noch sehen werden konnte sich Max Sänger dafür später revanchieren. Begrenzte Beihilfen gab es durch Stiftungen der jüdischen Gemeinde, wie in Laupheim damals einige bestanden; gerade für den Rabbinatsstudenten dürfte dies eine besondere Hilfe gewesen sein.

Die Zeit zwischen dem Ende des Tübinger Studiums im Sommer 1844 bis zur ersten Dienstprüfung zum Rabbinat im Mai 1846 übte Sänger sich in die überlieferten Lehren des Judentums und die Praxis des Rabbineramtes ein. Er verbrachte diese zwei wichtigen Jahre wieder bei seinem Onkel dem Rabbiner Jonas Sänger in Buttenwiesen; offensichtlich mit großem Erfolg.

Erste Dienstprüfung

Entsprechend den

katholischen und evangelischen Geistlichen mußten, nach einer Ministerialverfügung

vom 31. Januar 1834, alle Württembergischen Rabbiner nach akademischen Studien

zwei Dienstprüfungen ablegen. Für Max Sänger ist dies in dem Bericht der Königlich

israelitischen Oberkirchenbehörde

an

das Königliche Ministerium des Kirchen- und

Schulwesens

am 23.Mai 1846

so dokumentiert:

[9]

Bei der am 4. – 9. d. Monats in Tübingen abgehaltenen ersten Dienstprüfung

der Rabbinatskandidaten wurde Max Sänger von Laupheim, welcher sich im

Allgemeinen als ein wissenschaftlich sehr gebildeter Mann gezeigt, und besonders

in den orientalischen Sprachen bedeutende Kenntnisse beurkundet hat, mit dem Prädicat

„gut erster Classe“

durch alle

Fächer für befähigt erklärt. Wir bitten die hier angeschlossene

Bekanntmachung an die Redaction des Regierungsblattes abgeben lassen zu wollen.

Ehrerbietigst Steinhardt

Neben dem katholischen Regierungs - Commissär und Vorsteher der Israelitischen Oberkirchenbehörde Dr. Johann Baltasar Steinhardt waren als jüdische Prüfer der Stuttgarter Rabbiner Dr. Josef Maier, Salomon Jakob Kaulla, Julius Jordan und Dr. Carl Weil beteiligt.

Keines der dreizehn württembergischen Bezirksrabbinate stand 1846 zur Neubesetzung an; Max Sänger musste eine Übergangslösung finden.

Exkurs Leseverein Konkordia:

Der elf Jahre jüngere Cousin Leopold Weil berichtet in seinen Lebenserinnerungen aus dem gemeinsamen Elternhaus: [10] „Durch meine studierenden Vettern, die eine große Zahl Bücher nach Hause brachten, hatte ich reiche Gelegenheit meine Wissbegierde in Reisebeschreibungen fremder Länder zu befriedigen und die Lust solche zu sehen zu steigern. Gar manche Nacht wurde ich von der Mutter gescholten, dass ich das Licht, notabene ein in Öl getränkter baumwollener Docht, genannt Tigel verbrenne. Doch erlernte ich auch die Anfangsgründe der französischen Sprache und das Lesen des Griechischen.“ Hier sehen wir die Möglichkeiten, Bedürfnisse und Grenzen für Lernwillige, wie sie der junge Rabbinatskandidat Sänger in seiner Heimat antraf, plastisch dargestellt. Laupheim war gerade ein Jahr davor Oberamtsstadt geworden. Nach städtischen Vorbildern wurde 1846 eine Bibliothek, genauer ein Leseverein gegründet. Max Sänger wird in allen verfügbaren Quellen als Initiator benannt.

Der Laupheimer Chronist August Schenzinger schrieb 1897: [11] „Wenn auch ehedem die Lesewut nicht grassierte, wie heute, so haben sich doch schon 1846 einige gewecktere Israeliten bemüßigt gefunden, zur geistigen Anregung und zur wissenschaftlichen Fortbildung einen Leseverein unter dem Namen Konkordia zu gründen. Derselbe hatte im Lauf der Zeit so schöne Erfolge, dass er heute eine reichhaltige Bibliothek der schönsten belletristischen Werke, sowie Bücher ernsterer Natur den Mitgliedern zur Benutzung freistellen kann. Außerdem liegt auf den Tischen dieses Museums, welches sich im Gasthaus zum Ochsen befindet, eine Tagesliteratur auf.....“ Der „Ochsen“ gehörte zu dieser Zeit dem Gärtnermeister und Gastwirt Benjamin Sänger, einem jüngeren Bruder des Rabbiners.

Wie der Chronist der Laupheimer jüdischen Gemeinde John Bergmann berichtete,

gab es im Leseverein „während der Wintermonate wöchentlich einen geselligen Abend mit Vortrag“. Außerdem berichtet Bergmann, dass die etwa 3000 bändige Bibliothek „sehr wertvolle Erstausgaben der deutschen Romantiker enthielt.“ Nach 1910 war der Leseverein bis zu seinem Ende im Rabbinatsgebäude untergebracht.

Ein paar internationale Zeitungsfragmente, die als Untertapete im Gasthaus Ochsen gefunden wurden, sind die letzten originalen Überbleibsel des Lesevereins Konkordia.[12] In einem Brief vom 3.August 1939 schlug der damalige Bürgermeister vor: [13i] „..durch einen Beamten der Geheimen Staatspolizei feststellen zu lassen, welche Bücher wegen ihres schädlichen und unerwünschten Schrifttums beschlagnahmt werden sollen.“ Weitere Spuren des Bücherbestandes sind nicht mehr nachweisbar.

Hauslehrer in Wien

Nach Sängers Studium war in Württemberg kein Rabbinat vakant. Aber beim Hofjuwelier Josef Biedermann in Wien galt es im Sommer 1846 eine Stelle als „Hofmeister“ zu besetzen. Max Sänger zögerte nicht, da diese Tätigkeit offenbar gut dotiert war. Die zwei jüngeren Söhne des Hauses von acht und zehn Jahren sollten religiös erzogen und in der schulfreien Zeit betreut werden. Das Zeugnis des Hausherrn für Sänger weist besonders auf dessen überzeugende Zielstrebigkeit und seinen lauteren Charakter hin.

Anfang 1851 bekam Sänger von der „Königlich Israelitischen Oberkirchenbehörde“ die Aufforderung nach Württemberg zurückzukehren; offensichtlich sollte er die frei werdende Stelle in Laupheim übernehmen. Am 4. April 1851 richtet er die „untertänigste Bitte“ an die Oberkirchenbehörde: [14] Da ich es als meine erste und heiligste Pflicht erachte, den Druck der Verhältnisse, worunter mein Vater mit seiner zahlreichen Familie bei dem immer geringer werdenden Einkommen eines Hilfslehrers sich befindet, nach Kräften zu heben. Trotz meiner Anstrengungen ist es mir noch nicht gelungen, meinen Geschwistern, insbesondere meinen zwei älteren Schwestern zu einer glücklichen Zukunft zu verhelfen. Es möge einer Königlich Israelitischen Oberkirchenbehörde gefallen, mich wenigstens noch zwei Jahre in meiner jetzigen Stellung zu belassen. Der Hauslehrer Sänger hatte demnach ein höheres Einkommen als der Rabbiner in seiner Heimat. Sein Wunsch ging in Erfüllung. Er durfte bis 5.Dezember 1854 in Wien bleiben; das Ersparte reichte für die Aussteuer der Schwestern.

Das jüdische Wien wurde zu

dieser Zeit stark vom Stadttempel aus geprägt. Dort wirkte seit 1826, auch auf

Betreiben der Familie Biedermann, der Chasan, Kantor und Komponist Salomon

Sulzer; nebst einer angesehene Reihe von Rabbinern. Sulzers Bestreben war es:

[15]

zwischen Vergangenheit und Zukunft zu vermitteln und anknüpfend an das Vorhandene den Fortschritt anzubahnen. Außerdem: Die jüdische Liturgie soll nicht erst ihr jüdisches Gepräge aufgeben müssen, um ihren Bund mit dem Genius der Kunst einzugehen. So komponierte Sulzer selber. Nach solchen Vorgaben war es auch möglich, Werke des christlichen Komponisten Franz Schubert, ebenso wie Chorgesang und die Orgel im Tempel erklingen zu lassen. Salomon Sulzer hat den Gottesdienst der Synagoge stark reformiert. Für Max Sänger war das eine neue und überzeugende Synagogenpraxis; dies sollte bei ihm lange nachwirken.

Rabbiner in Mergentheim

Mit Erlass vom 21.Oktober 1854 wurde Max Sänger, nunmehr Candidat der Theologie, interimistisch mit dem Rabbinat Mergentheim betraut; praktisch war er damit Nachfolger des früheren Laupheimer Rabbiners Salomon Wassermann. Offensichtlich hat sich der junge Rabbinatsverweser bald gut eingelebt. Er stellte im September 1855, aus gesicherten Verhältnissen, den Antrag auf eine Heiratserlaubnis bei der vorgesetzten Königlich Israelitischen Oberkirchenbehörde. Postwendend wurde ihm diese gewährt. Neben positiven Bewertungen zur Person wird in der Heiratserlaubnis die berufliche Befähigung und die finanzielle Situation des jungen Paars beleuchtet. Darüber heißt es da:[16] Sein gegenwärtiges Einkommen besteht neben freier Wohnung und den Gebühren für Casualien in 400 Gulden, welche er aus der Central- Kirchenkasse bezieht. Seine Braut bringt ihm nach dem anliegenden Verlobungsvertrag ein Vermögen von zehntausend Gulden bei.

Die Heirat mit der 21jährigen Laupheimerin Klara Mayer fand am 2. Oktober 1855 statt. Drei Söhne, Alfred, Julius und Jakob gingen in Mergentheim aus dieser Ehe hervor.[17i]

Die zweite Dienstprüfung legte Sänger im Juni 1857 ab. Umgehend wurde ihm danach das Bezirks - Rabbinat Mergentheim offiziell zugewiesen.

Jetzt fand Sänger die Chance, nochmals wissenschaftlich zu arbeiten. Er war einer der frühen Autoren der „Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums“. Als Externer bewarb er sich 1867 in Jena um die Promotion.

Als Dissertation legte er im Herbst 1867 eine exegetische Studie über Maleachi vor.[18i] Besonderer Schwerpunkt dieser Arbeit ist für Sänger: Zum Verständnis dieses letzten Repräsentanten des hebräischen Prophetismus einen Beitrag zu liefern. Einer der bekanntesten Sätze dieses jüdischen Propheten lautet: Sind wir nicht alle die Kinder des ersten Menschen? Was folgt daraus? Max Sänger hatte, vom Kindesalter an, viel Anlaß diesen Künder seiner Religion besonders zu achten.

Am Israelitischen

Tempel in Hamburg

Fast zur gleichen Zeit wie die Promotion, kam die Berufung als Prediger an den Tempel in Hamburg. Sänger sah offenbar Chancen der Gestaltung vergleichbar mit dem Wiener Tempel, im Rahmen der deutsch israelitischen Gemeinde. Ausschließlich reformorientierte Juden Hamburgs gehörten dem Tempelverband an. Heinrich Heine, dessen Onkel und Förderer Salomon Heine dazu gehörte, schreibt darüber ironisch überzeichnend: [19]

Die

Juden teilen sich

wieder ein

In zwei verschiedne Parteien;

Die Alten gehen in die Synagog,

und in den Tempel die Neuen.

Die Neuen essen Schweinefleisch,

zeigen sich widersetzig,

sind Demokraten; die Alten sind

vielmehr aristokrätzig.

Zahlreiche Kritiker unterstellten den Tempelmitgliedern unzulässige Abweichungen von der jüdischen Überlieferung. Bezeichnungen wie Tempel statt Synagoge und Prediger statt Rabbiner weckten Argwohn; nicht nur Heinrich Heine unterstellte die Verletzung von jüdischen Speisegeboten. Eine kürzlich vorgelegte Studie versucht die wechselhafte Geschichte des Tempelverbandes wissenschaftlich zu erhellen.[20]

Rabbiner Sänger beschrieb 1867 in einer Predigt Chancen und Grenzen der jüdischen Reform:[21] Beteiligen wir uns immerhin, eingetreten in das moderne Staatsleben, aufgenommen in die Kreise der jetzigen Gesellschaft, an all den Strebungen der Zeit an Handel und Gewerbe, an Kunst und Wissenschaft . Laßt uns danach streben, auf allen Feldern menschlichen Wissens und Könnens zur Ehre unseres Gottes und Volkes tüchtige Männer zu stellen; vergessen wir aber darüber nicht die älteste und ursprüngliche Aufgabe. Verharren wir auch in veränderten Zeiten, nur unter anderen , zeitgemäßeren Formen, in der Treue, womit unsere Ahnen diese Aufgabe im Geiste ihrer Zeit vollzogen!

Für Max Sänger war der solistisch vom Vorsänger geprägte Gottesdienst, mit sefardisch/portugiesischer Aussprache des Hebräischen besonders problematisch. Ausgerechnet nach dem Tode seiner Frau Klara im Jahre 1874 sollte er für diesen Umstand die Lösung finden. Die Trauerfeier am Heimatort Laupheim gestaltete der junge Vorsänger und Kantor Moritz Henle mit seinem gemischten Chor. Für Rabbiner Sänger war offensichtlich klar: Der müsste am Tempel sein. Wenige Jahre danach hatte er den jungen Kantor zu sich nach Hamburg geholt; für Henle sollten es über 35 fruchtbare Jahre werden.[22i] Das erste große gemeinsame Projekt von Sänger und Henle war ein neues Gemeinde-Gesangbuch für den Gottesdienst. Mit Zustimmung des Rabbiners führte der Kantor bald einen gemischten Chor, mit Frauen und Männern, im Tempel ein. Der indirekte Nachfolger Sängers Rabbiner Dr. Caesar Seligmann schildert als Erfolg dieser Initiative:[23] ...gelang es auch den Chor des Tempels und die gesamte musikalische Liturgie auf eine unerreichte Höhe zu bringen. Ihm verdankt der Tempel seinen Aufschwung, so dass bald die vielen Plätze, die vorher leer waren, vermietet wurden.

Am 26. April 1882 starb Dr. Max Mardochai Sänger während eines Sabbat - Gottesdienstes im Tempel.

Von Professor Heinrich

Graetz, dem großen Historiker des deutschen Judentums ist der Satz überliefert:[24]

Der Tempel hat den

hochangesammelten Wust der Jahrhunderte mit einem Schlage, ohne viel Bedenken,

aus dem Gotteshause entfernt, das heilige Spinngewebe, das niemand anzutasten

gewagt hat, in jugendlichem Ungestüm weggefegt und Sinn für geregeltes Wesen,

für anständige Haltung beim Gottesdienste und für Geschmack und Einfachheit

geweckt.

Dr. Max Sänger hat als Rabbiner und Prediger des Hamburger Tempels seinen Anteil daran.

[1] Aron Tänzer: „Geschichte der Juden in Württemberg“ (Reprint), Frankfurt 1983

[2] Rolf Emmerich: „BETH HA-SEFER, Die jüdische Schule in Laupheim“, in: Schwäbische Heimat 2000/1

[3] Paul Sauer: „Die jüdischen Gemeinden in Württemberg und Hohenzollern“, Stuttgart 1966, S.167

[4] UA Tübingen, UAT 40/185,31

[5] Walter Jens: „Eine deutsche Universität – 500 Jahre Tübinger Gelehrtenrepublik“, München 1977, S. 243

[6] Marcus Brann: „Geschichte des jüdisch-theologischen Seminars Breslau“, Breslau 1904, S.140ff

[7] UA Tübingen, a.a.O.

[8] Leopold Weil: „Lebenserinnerungen“, Ellwangen o.J., S.10

[9] STAL, E 201c/ Bü 49

[10] Leopold Weil: a.a.O.

[11] August Schenzinger: „Laupheim“, Laupheim 1897, S. 258f

[12] F.& G. Mann: „Die Schildwirtschaft zum Rothen Ochsen in Laupheim“, in: Schwäbische Heimat 1986/1

[13] Kreisarchiv Biberach 1939

[14] STAL, E 201c/ Bü 49

[15] Hanoch Avenary: „Kantor Salomon Sulzer und seine Zeit“, Sigmaringen 1985, S.175

[16] STAL, E 201c/Bü 54

[17] Inf.: Hamburger Gesellschaft für jüdische Genealogie e.V.

[18i] Max Sänger: „Maleachi – eine exegetische Studie“, Jena 1867

[19] Heinrich Heine: „Deutschland. Ein Wintermärchen“, Caput XXII

[20] Andreas Brämer: „Judentum und religiöse Reform; der Hamburger Israelitische Tempel 1817 – 1938“, Hamburg 2001

[21] David Leimdörfer u.a.: „100 Jahre Israelitischer Tempel“, Hamburg 1917, S.53

[22] Rolf Emmerich: „150 Jahre Moritz Henle“, in: Christen und Juden in Laupheim, Laupheim 2000

[23] Caesar Seligmann: „Erinnerungen“, Frankfurt 1975, S. 95

[24] Paul Rieger: „Die Hamburger Tempelgemeinde – die Muttergemeinde der neuzeitlichen Judenheit“, Hamburg 1937

Bilder:

1) Elternhaus

2) Zeitungen des Lesevereins (Museum zur Geschichte von Christen und Juden, Laupheim)

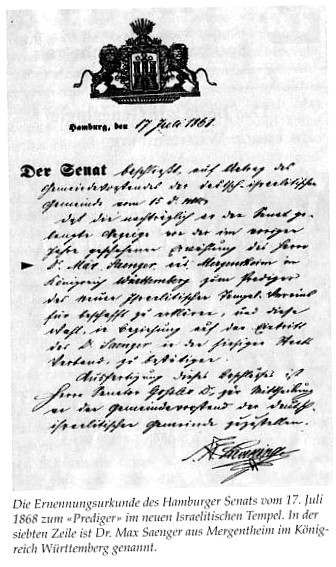

3) Ernennungsurkunde zum „Prediger“( Staatsarchiv Hamburg)

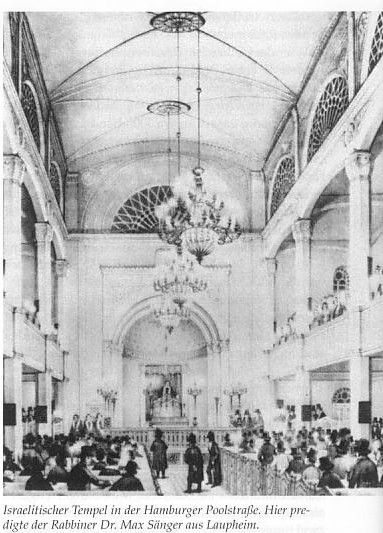

4) Israelitischer Tempel in der Poolstrasse, innen (Mus.f. Hamburgische Geschichte)

5) Max Sänger ca. 1880 ( Staatsarchiv Hamburg)

6) Grabinschrift ( Foto privat)

Rolf Emmerich, Laupheim, 11.03.2002

[1] Aron Tänzer: „Geschichte der Juden in Württemberg“ (Reprint), Frankfurt 1983

[1] Rolf Emmerich: „BETH HA-SEFER, Die jüdische Schule in Laupheim“, in: Schwäbische Heimat 2000/1

[1] Paul Sauer: „Die jüdischen Gemeinden in Württemberg und Hohenzollern“, Stuttgart 1966, S.167

[1] UA Tübingen, UAT 40/185,31

[1] Walter Jens: „Eine deutsche Universität – 500 Jahre Tübinger Gelehrtenrepublik“, München 1977, S. 243

[1] Marcus Brann: „Geschichte des jüdisch-theologischen Seminars Breslau“, Breslau 1904, S.140ff

[1] UA Tübingen, a.a.O.

[1] Leopold Weil: „Lebenserinnerungen“, Ellwangen o.J., S.10

[1] STAL, E 201c/ Bü 49

[1] Leopold Weil: a.a.O.

[1] August Schenzinger: „Laupheim“, Laupheim 1897, S. 258f

[1] F.& G. Mann: „Die Schildwirtschaft zum Rothen Ochsen in Laupheim“, in: Schwäbische Heimat 1986/1

[1] Kreisarchiv Biberach 1939

[1] STAL, E 201c/ Bü 49

[1] Hanoch Avenary: „Kantor Salomon Sulzer und seine Zeit“, Sigmaringen 1985, S.175

[1] STAL, E 201c/Bü 54

[1] Inf.: Hamburger Gesellschaft für jüdische Genealogie e.V.

[1] Max Sänger: „Maleachi – eine exegetische Studie“, Jena 1867

[1] Heinrich Heine: „Deutschland. Ein Wintermärchen“, Caput XXII

[1] Andreas Brämer: „Judentum und religiöse Reform; der Hamburger Israelitische Tempel 1817 – 1938“, Hamburg 2001

[1] David Leimdörfer u.a.: „100 Jahre Israelitischer Tempel“, Hamburg 1917, S.53

[1] Rolf Emmerich: „150 Jahre Moritz Henle“, in: Christen und Juden in Laupheim, Laupheim 2000

[1] Caesar Seligmann: „Erinnerungen“, Frankfurt 1975, S. 95

[1] Paul Rieger: „Die Hamburger Tempelgemeinde – die Muttergemeinde der neuzeitlichen Judenheit“, Hamburg 1937

Rolf Emmerich, Laupheim, 11.03.2002