Recherche fördert weitere

NS-Verfolgte mit Bezug zu Laupheim zutage - Auf jüdischem Friedhof wird

an sie erinnert.

Von Christian Reichl Schwäbische Zeitung

vom 27.01.2023

„Ihr Sterben soll

uns allzeit mahnen“, diese Worte prangen auf der bronzenen

Gedenktafel, die an der Giebelseite des Hauses am jüdischen

Friedhof angebracht ist. Auf ihr zu lesen sind die Namen von 102

Holocaust-Opfern. Jetzt wurde anlässlich des heutigen Gedenktags

für die Opfer des Nationalsozialismus eine neue Tafel unter der

bereits vorhandenen Plakette installiert. Sie erinnert an die

Schicksale von weiteren 53 jüdischen Menschen, die ebenfalls den

Tod durch die nationalsozialistische Verfolgung von 1933 bis

1945 fanden.

Augenscheinlich

unterscheidet sich die neue Gedenktafel von der 1984

angebrachten nur im Farbton. Auf der bronzenen Platte hat die

Witterung ihre Spuren hinterlassen. „In einigen Jahren wird die

neue Tafel dieselbe Patina haben wie die alte“, sagt Michael

Schick, stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft für

Geschichte und Gedenken (GGG).

Die neue

Gedenktafel erinnert nun an 53 weitere Menschen, die durch die

nationalsozialistische Verfolgung starben. „Auf der Tafel stehen

die Namen von Menschen, die in Laupheim geboren wurden, hier

lebten oder von Laupheim aus deportiert wurden“, berichtet

Schick. Die Kriterien sind laut Schick dieselben, die bereits

für die alte Gedenktafel zugrunde gelegt wurden. Ein prominentes

Beispiel hierfür nennt Schick mit dem Laupheimer

Jugendstilkünstler Friedrich Adler, der auch auf der Tafel

steht, obwohl er später in Hamburg lebte. Im Juli 1942 wurde der

Kunstprofessor von Hamburg aus nach Auschwitz deportiert. Zur

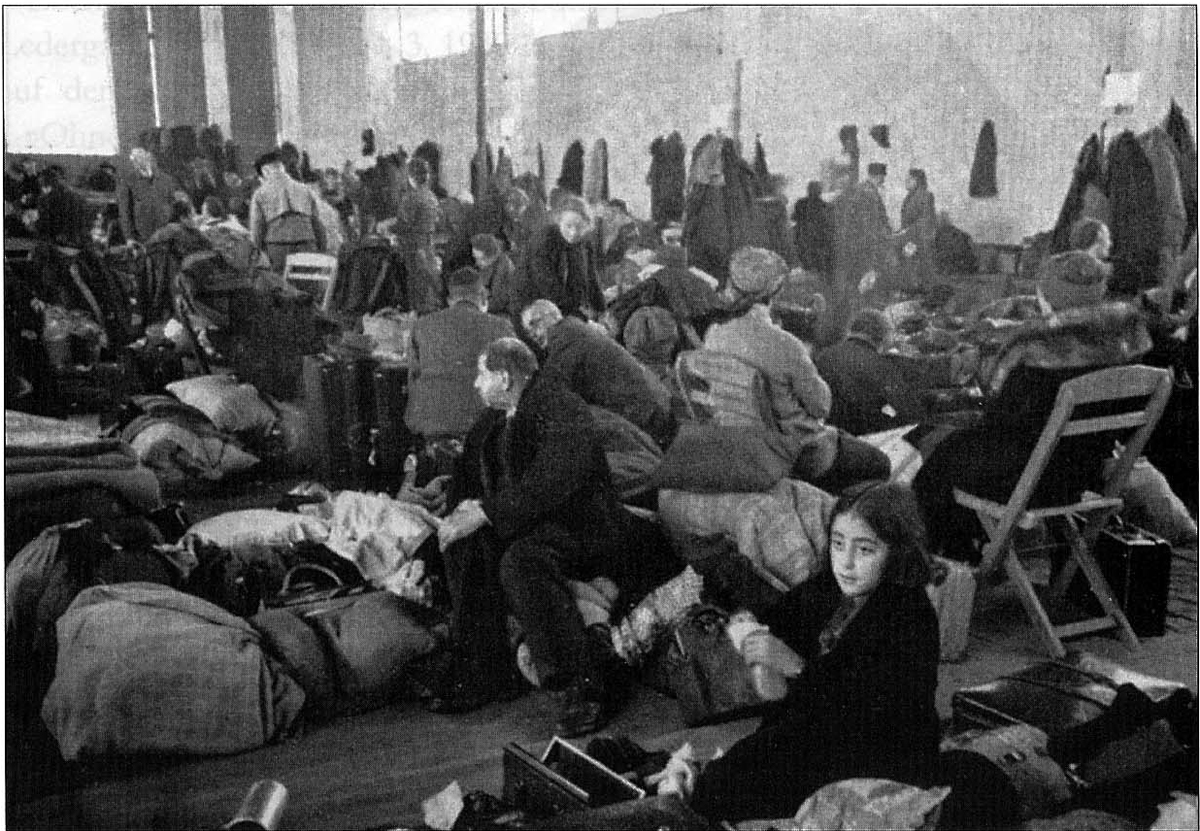

letztgenannten Gruppe gehörten etwa die Juden, die das frühere

Rabbinat am Synagogenweg, in dem die Nationalsozialisten ein

jüdisches Zwangsaltenheim einrichteten, beziehen mussten, aber

auch die jüdischen Menschen, „die durch die Wirren des Krieges

hier gelandet sind“, wie der 55-Jährige erklärt.

Er erinnert

daran, dass schon in den 1990er-Jahren zwei Namen auf der alten

Tafel ergänzt wurden, der von Ludwig Haymann, und der von

Janette Oppenheimer geborene Heumann. „Man rechnete schon damals

mit wesentlich mehr Menschen, die Opfer der Shoa wurden“,

erklärt Schick. Die früheren Recherchen gestalteten sich aber

schwierig, weil sich die Gedenkarbeit auf Erinnerungen von

Zeitgenossen der Opfer stützen musste. „Die ersten

Aufzeichnungen waren Erinnerungen von ehemaligen KZ-Häftlingen

und handgeschrieben. Heute sind alle Archive digitalisiert“,

sagt der Laupheimer. Mit wenigen Klicks spuckt ein Computer

inzwischen alle Treffer mit der Übereinstimmung eines Namens

aus. So konnten mit den jüngsten Recherchen 155 Opfer der Shoa

mit Bezug zu Laupheim identifiziert werden.

Unter den bislang

nicht namentlich bekannten Opfern, an die nun erinnert wird, ist

der Handelsvertreter Isidor Weil, geboren am 21. August 1875 in

Metzentürm, und seine Frau Elsa - Geburtsname Kahn -, geboren am

17. November 1882 in Ludwigsburg. Die Familie wurde im September

1939 von der Ulmer Sammelunterkunft ins ehemalige Laupheimer

Rabbinat zwangseingewiesen. Das Ehepaar wurde mit dem letzten

Deportationszug von Laupheim aus, am 19. August 1942, ins

Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Die Tochter,

Edith Antonie, geboren am 24. Oktober 1926 in Ulm, brachten die

Nationalsozialisten am 23. August 1943 nach Theresienstadt.

Isidor Weil starb am 7. Februar 1943 in Theresienstadt, Elsa und

Edith wurden am 12. Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert und

ermordet.

„Wir bleiben an

der Gedenkarbeit dran“, sagt Elisabeth Lincke, die Vorsitzende

der GGG. Beide Vorsitzenden betonen, dass die Recherche um die

Opfer der Shoa ein nicht endender Prozess sei. Deshalb steht auf

der neuen Tafel auch „Ergänzt 2023“. „Das soll zeigen, dass das

wahrscheinlich nicht das Ende ist“, sagt Lincke.

Wie schwierig die

Recherche aber auch sein kann, erfuhr der Lokalhistoriker

Michael Schick, von Beruf Kriminaltechniker, bei seiner Suche in

den Datenbanken. Denn, in den Archiven, der Datenbank der

Internationalen Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, in der

etwa 4,5 Millionen Datensätze gespeichert sind, im Bundesarchiv

in Koblenz und in der genealogischen Datenbank des Jüdischen

Museums Hohenems sowie im Arlosen Archiv stößt er auch auf

Dopplungen. „Man muss sich die Datensätze genau anschauen,

teilweise gibt es mehrere identische Einträge, einer unter dem

Geburtsnamen, ein anderer unter dem Familiennamen“, so Schick.

Bei seinen Recherchen unterstützen ihn die Vorsitzende und

Michael Niemetz, Leiter des Museums zur Geschichte von Christen

und Juden, die sich seit Jahren mit der Genealogie der

ehemaligen jüdischen Laupheimer Familien beschäftigen.

Auch für die

Zukunft schließt Schick nicht aus, dass die Opferzahlen nach

oben korrigiert werden müssen, obwohl „große Entdeckungen von

weiteren Opfern eher ausgeschlossen“ sind. „Wir haben jetzt aber

noch eine Person zuordnen können, die unter Laubheim eingetragen

war“, berichtet Schick. Diese Falschschreibung verhinderte

bislang den entscheidenden Treffer. Weitere Forschung streben er

und der Verein zu den Geschichten hinter den Namen an. „Wir

versuchen zu den einzelnen Schicksalen die Biografien zu

recherchieren.“

Sicher ist man

sich bei der GGG, dass die Forschung zu anderen Opfergruppen in

Laupheim nötig ist. So konnten die Historiker weitere 20 Opfer

der Euthanasie und vier von den Nationalsozialisten ermordete

Sinti und Roma ermitteln. „Wichtig ist uns, dass an die Menschen

nicht nur auf einer Tafel erinnert wird, sondern auch auf

unserer Internetseite, so können die Nachkommen von NS-Opfern

uns finden“, sagt Schick. Die Daten zu den Opfern des

Nationalsozialismus und auch das erstmals 2008 erschienene

Gedenkbuch „Die jüdische Gemeinde Laupheim und ihre Zerstörung“,

zu den Biografien von Mitgliedern der ehemaligen jüdischen

Gemeinde in Laupheim, sind über die Internetseite der GGG

abrufbar.

Angestoßen durch

Mitglieder der ehemaligen jüdischen Gemeinde setzt sich die GGG

laut Satzung für die Erforschung der Ortsgeschichte Laupheims,

insbesondere im Hinblick auf die jüdische Geschichte, ein,

betont Elisabeth Lincke. Die Erinnerung an die jüdische

Gemeinde, die gewaltsam durch die Nationalsozialisten ausradiert

wurde, und die Pflege ihres Andenkens möchte der Verein in

seiner Erinnerungsarbeit bewahren.

Weitere

Informationen über die Arbeit der GGG gibt es unter

www.ggg-laupheim.de

Das Digitalisat

zum Gedenkbuch finden Interessierte unter

www.gedenk-buch.de

Opfern der Shoa einen Namen geben

Laupheim gedenkt

NS-Verfolgten - neue Tafel auf dem jüdischen Friedhof

enthüllt.

Von Christian

Reichl Schwäbische Zeitung vom 28.01.2023

Eine neue

Gedenktafel am jüdischen Friedhof erinnert nun an die Schicksale

von weiteren 53 Holocaust-Opfern mit einem Bezug zu Laupheim.

Die Stadt hat anlässlich des Holocaust-Gedenktags (27. Januar

2023) die Ergänzung der bestehenden Platte am Abend zuvor

enthüllt. Rund 100 Menschen waren als Gäste gekommen.

An die Befreiung

des Vernichtungslagers Auschwitz vor 78 Jahren erinnerte

Laupheims Oberbürgermeister Ingo Bergmann in seiner Begrüßung.

Auschwitz nannte er das „dunkelste und schlimmste Kapitel

deutscher Geschichte“. Auschwitz als Sinnbild des Bösen, aber

auch die vielen anderen Vernichtungslager, die nur geschaffen

wurden, um Menschen zu töten, zeigten, was „Menschen anderen

Menschen antun können“, mahnte der OB. Dank des besseren Zugangs

zu Informationen sei es heute möglich, mehr über die Schicksale

der Verfolgten zu erfahren. Er dankte allen, die es in Bezug auf

Laupheim ermöglichten, „dass wir ihre Namen kennen“. Sein Dank

galt auch Michael Steiner, angereist mit seiner Familie aus der

Schweiz, der die neue Gedenktafel mit einer Geldspende

ermöglicht habe.

Wie ehemalige

Mitglieder der jüdischen Gemeinde schon kurz nach Kriegsende

wieder Kontakt nach Laupheim aufnahmen, schilderte Michael

Niemetz, Leiter des Museums für Christen und Juden in Laupheim.

Niemetz las aus dem Schriftverkehr zwischen Ruth Rieser, welche

die NS-Verfolgung überlebt hatte, und dem von den Alliierten

eingesetzten Bürgermeister Josef Hyneck vor. Obwohl zwei

Schwestern von Rieser in Theresienstadt von den Nazis umgebracht

worden waren, habe sie sich an die Verwaltung in Laupheim

gewandt und sich darum bemüht, dass an die in den

Konzentrationslagern ermordeten Mitglieder der ehemaligen

jüdischen Gemeinde in Laupheim erinnert wird. Schon damals

nannte Rieser sechs Namen, die erst jetzt auf der neuen Tafel

aufgeführt sind. Dies stehe exemplarisch dafür, wie Historiker

lange mit Überlieferungsproblemen zu kämpfen hatten. Anhand der

wichtigsten Stationen zeigte Niemetz, wie sich die

Erinnerungsarbeit in Laupheim von der ersten jüdischen Abteilung

im Heimatmuseum und der Gedenkfeier auf dem jüdischen Friedhof

im Jahr 1978 bis zur Einweihung der neuen Tafel entwickelt

hatte. „Mit der Gedenktafel können wir den Opfern jetzt einen

Namen geben“, so Niemetz.

Michael Steiner,

Sohn von Yitzhak Heinrich Steiner, übermittelte eine

Grußbotschaft seiner Tante, Martina Frank-Steiner, in der diese

die Verbundenheit zu Laupheim und ihre Anerkennung für die

Gedenkarbeit aussprach.

Zu den jüngsten

Recherchen in den NS-Archiven berichtete Michael Schick,

stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft für Geschichte

und Gedenken (GGG) und Betreuer des jüdischen Friedhofs. Nach

einer ersten Recherche sei er auf immer mehr Namen mit Bezug zu

Laupheim gestoßen. Doch einige Datensätze hätten sich gedoppelt.

Gemeinsam mit Museumsleiter Michael Niemetz und der Vorsitzenden

der GGG, Elisabeth Lincke, recherchierte er die 53 Namen der

Menschen, an die nun auf der ergänzten bronzenen Platte erinnert

wird (SZ berichtete). Damit steige die Gesamtzahl allein der

jüdischen NS-Opfer mit Bezug zu Laupheim auf insgesamt 155

Menschen. Weitere 20 Opfer gibt es für Laupheim durch die

Euthanasie zu beklagen - die Ermordung von kranken und

behinderten Menschen - weitere vier Opfer sind Sinti und Roma.

Schicks nächstes Projekt wird sich den Krankenmorden widmen.

Rabbiner Shneur

Trebnik aus Ulm versinnbildlichte anhand einer bekannten

Anekdote, über die Begegnung zwischen Napoleon und einer Gruppe

von Juden, die sich über die Zerstörung des Jerusalemer Tempels

unterhalten, dass das Judentum nicht nur eine bedeutende

Vergangenheit, sondern auch Gegenwart habe. Dafür würden auch

die „zahlreichen Menschen, die hier stehen“ sprechen. Zur

Zukunft sprach er aber auch mahnende Worte: Jeder solle sich auf

dem Nachhauseweg überlegen, was er tun könne, damit die Shoa

sich nicht wiederhole und es keine neuen Gedenktafeln brauche.

Dann betete der Rabbiner den Psalm 130 auf Deutsch und

Hebräisch.

Petr Hemmer

(Violine) und Helmut Zeihsel (Piano) von der Musikschule

Gregorianum umrahmten die Veranstaltung musiklaisch. Sie

spielten „Wär ich wirklich so falsch“ und „Mein Geist ist trüb“

aus den Hebräischen Gesängen, die aus der Feder des in Laupheim

geborenen jüdischen Komponisten Moritz Henle stammen. Außerdem

ein Andante aus einer Violinsonate von Bach.

Eine Führung zur

neuen Gedenktafel bietet Michael Schick am Sonntag, 29. Januar

2023,

um 14 Uhr an. Treffpunkt ist am Haus am jüdischen Friedhof.

New memorial

plaque for another 53 Holocaust

victims

Research uncovers further victims of Nazi

persecution with a connection to Laupheim - They are commemorated on

Jewish cemetery

By Christian Reichl Schwäbische Zeitung from Jan 27,2023

Michael Schick has come across more names of Jewish people who had

a connection to Laupheim in archives on Nazi persecution. Below the

already existing memorial plaque, an extension recalls their fates.

(Photo: Reichl)

In archives on Nazi persecution, Michael Schick has come across

further names of Jewish people who had a connection to Laupheim. Under

the already existing memorial plaque, an extension recalls their fates.

"Their deaths shall always remind us," these words are emblazoned

on the bronze memorial plaque attached to the gable end of the house at

the Jewish cemetery. The names of 102 Holocaust victims can be read on

it. Now, on the occasion of today's Memorial Day for the Victims of

National Socialism, a new plaque has been installed under the existing

one. It commemorates the fates of another 53 Jewish people who also met

their deaths as a result of Nazi persecution from 1933 to 1945.

Apparently, the new memorial plaque differs from the one installed

in 1984 only in the color tone. The weather has left its mark on the

bronze plate. "In a few years, the new plaque will have the same patina

as the old one," says Michael Schick, vice chairman of the Society for

History and Remembrance (GGG).

The new memorial plaque now commemorates 53 other people who died

as a result of National Socialist persecution. "On the plaque are the

names of people who were born in Laupheim, lived here or were deported

from Laupheim," Schick reports. According to Schick, the criteria are

the same as those used for the old memorial plaque. Schick cites a

prominent example of this with the Laupheim Art Nouveau artist Friedrich

Adler, who is also on the plaque, although he later lived in Hamburg. In

July 1942, the art professor was deported from Hamburg to Auschwitz. The

latter group included, for example, the Jews who had to move into the

former rabbinate on Synagogenweg, where the National Socialists set up a

Jewish forced home for the elderly, but also the Jewish people "who

ended up here through the turmoil of the war," as the 55-year-old

explains.

He recalls that already in the 1990s two names were added to the

old plaque, that of Ludwig Haymann, and that of Janette Oppenheimer née

Heumann. "Even then, it was expected that there would be many more

people who were victims of the Shoa," Schick explains. But the earlier

research proved difficult because the memorial work had to rely on

memories of contemporaries of the victims. "The first records were

memories of former concentration camp prisoners and handwritten. Today,

all the archives are digitized," says the Laupheimer. With just a few

clicks, a computer now spits out all the hits that match a name. In this

way, the most recent research made it possible to identify 155 victims

of the Shoa with a connection to Laupheim.

Among the victims not previously known by name, who are now being

remembered, is the commercial agent Isidor Weil, born on August 21, 1875

in Metzentürm, and his wife Elsa - birth name Kahn - born on November

17, 1882 in Ludwigsburg. The family was forcibly transferred from the

Ulm collective housing to the former Laupheim rabbinate in September

1939. The couple was deported to the Theresienstadt concentration camp

on the last deportation train from Laupheim, on August 19, 1942. The

daughter, Edith Antonie, born in Ulm on October 24, 1926, was taken to

Theresienstadt by the Nazis on August 23, 1943. Isidor Weil died in

Theresienstadt on February 7, 1943, and Elsa and Edith were deported to

Auschwitz and murdered on October 12, 1944.

"We are staying on top of the memorial work," says Elisabeth

Lincke, chairwoman of the GGG. Both chairpersons emphasize that

researching the victims of the Shoa is a never-ending process. That's

why the new plaque also says "Supplemented 2023." "This is to show that

this is probably not the end," says Lincke. However, local historian

Michael Schick, a forensic scientist by profession, learned just how

difficult research can be when he searched the databases. Because, in

the archives, the database of the International Memorial Yad Vashem in

Jerusalem, in which about 4.5 million records are stored, in the Federal

Archives in Koblenz and in the genealogical database of the Jewish

Museum Hohenems as well as in the Arlosen Archive, he also comes across

duplicates. "You have to look closely at the records, sometimes there

are several identical entries, one under the birth name, another under

the family name," Schick says. He is supported in his research by the

chairwoman and Michael Niemetz, director of the Museum of the History of

Christians and Jews, who have been working on the genealogy of former

Jewish Laupheim families for years.

Schick also does not rule out the possibility that the number of

victims will have to be revised upward in the future, although "major

discoveries of additional victims are rather out of the question."

"However, we have now been able to assign one more person who was

registered under Laubheim," Schick reports. This misspelling has so far

prevented the decisive hit. He and the association are striving for

further research into the stories behind the names. "We are trying to

research the biographies of the individual fates."

One is sure at the GGG that research is needed on other groups of

victims in Laupheim. For example, the historians were able to identify

another 20 victims of euthanasia and four Sinti and Roma murdered by the

Nazis. "It is important to us that people are not only remembered on a

plaque, but also on our website, so the descendants of Nazi victims can

find us," says Schick. The data on the victims of National Socialism and

also the memorial book "Die jüdische Gemeinde Laupheim und ihre

Zerstörung" (The Jewish Community of Laupheim and its Destruction),

first published in 2008, on the biographies of members of the former

Jewish community in Laupheim, are available on the GGG website.

Initiated by members of the former Jewish community, the GGG,

according to its statutes, is committed to researching the local history

of Laupheim, especially with regard to Jewish history, emphasizes

Elisabeth Lincke. The association would like to preserve the memory of

the Jewish community, which was forcibly wiped out by the National

Socialists, and the care of its memory in its commemorative work.

Giving victims of the Shoa a name

Laupheim commemorates

victims of Nazi persecution - new plaque unveiled at Jewish cemetery

T

T

The extension of the memorial plaque at the Jewish cemetery gives a

name to Nazi victims with a connection to Laupheim. At the unveiling of

the new plaque (from left): Laupheim's mayor Ingo Bergmann, Michael

Schick, Michael Niemetz and Michael Steiner. (PhotoS: Christian Reichl)

By Christian Reichl Schwäbische Zeitung from Jan. 28,2023

A new memorial plaque at the Jewish cemetery now commemorates the fates

of another 53 Holocaust victims with a connection to Laupheim. The city

unveiled the addition to the existing plaque the previous evening on the

occasion of Holocaust Remembrance Day (Jan. 27). About 100 people had

come as guests.

Laupheim's mayor Ingo Bergmann recalled the liberation of the Auschwitz

death camp 78 years ago in his welcoming speech. He called Auschwitz the

"darkest and worst chapter of German history". Auschwitz as a symbol of

evil, but also the many other extermination camps that were created only

to kill people, showed what "people can do to other people," the mayor

warned. Thanks to better access to information, he said, it is now

possible to learn more about the fates of those persecuted. He thanked

all those who, in relation to Laupheim, made it possible "that we know

their names." He also thanked Michael Steiner, who had traveled with his

family from Switzerland, who had made the new memorial plaque possible

with a monetary donation.

Michael Niemetz, director of the Museum for Christians and Jews in

Laupheim, described how former members of the Jewish community

re-established contact with Laupheim shortly after the end of the war.

Niemetz read from correspondence between Ruth Rieser, who had survived

Nazi persecution, and Josef Hyneck, the mayor appointed by the Allies.

Although two of Rieser's sisters had been killed by the Nazis in

Theresienstadt, she had approached the administration in Laupheim and

asked that the members of the former Jewish community in Laupheim who

had been murdered in the concentration camps be remembered. Even then,

Rieser mentioned six names that are only now listed on the new plaque.

He said that this was an example of how historians had to struggle with

problems of transmission for a long time. Using the most important

stages, Niemetz showed how the commemorative work in Laupheim had

developed from the first Jewish section in the local history museum and

the commemoration ceremony at the Jewish cemetery in 1978 to the

dedication of the new plaque. "With the memorial plaque, we can now give

the victims a name," Niemetz said.

Michael Steiner, son of Yitzhak Heinrich Steiner, conveyed a message of

greeting from his aunt, Martina Frank-Steiner, expressing her attachment

to Laupheim and her appreciation for the memorial work.

Michael Schick, deputy chairman of the Society for History and

Remembrance (GGG) and caretaker of the Jewish cemetery, reported on the

latest research in the Nazi archives. After an initial search, he said,

he came across more and more names related to Laupheim. But some records

were duplicated. Together with museum director Michael Niemetz and the

chairwoman of the GGG, Elisabeth Lincke, he researched the 53 names of

the people who are now commemorated on the supplemented bronze plate (SZ

reported). He added that this brings the total number of Jewish Nazi

victims with a connection to Laupheim alone to a total of 155 people.

There are another 20 victims to mourn for Laupheim through euthanasia -

the murder of sick and disabled people - another four victims are Sinti

and Roma. Schick's next project will be dedicated to the murders of the

sick.

Rabbi Shneur Trebnik from Ulm used a well-known anecdote, about the

encounter between Napoleon and a group of Jews discussing the

destruction of the Jerusalem Temple, to illustrate that Judaism not only

has a significant past, but also a present. The "numerous people

standing here" would also speak for that. But he also spoke cautionary

words about the future: everyone should think about what they can do on

their way home so that the Shoa does not happen again and there is no

need for new memorial plaques. Then the rabbi prayed Psalm 130 in German

and Hebrew.

Petr Hemmer (violin) and Helmut Zeihsel (piano) from the Gregorianum

Music School provided the musical framework for the event. They played

"Wär ich wirklich so falsch" and "Mein Geist ist trüb" from the Hebrew

Songs, penned by the Laupheim-born Jewish composer Moritz Henle. Also,

an andante from a violin sonata by Bach.

A guided tour of the new memorial plaque will be offered by Michael

Schick on Sunday, January 29, at 2 pm. Meeting point is at the house at

the Jewish cemetery.

Erinnern,

damit sich Geschichte nicht wiederholt: Auf dem Ernst-Schäll-Platz vor

dem jüdischen Friedhof haben am Mittwochabend Laupheimerinnen und

Laupheimer der Verbrechen an der jüdischen Gemeinde in Laupheim und der

Zerstörung der örtlichen Synagoge in der Reichspogromnacht am 9.

November 1938 gedacht. Bewohnerinnen und Bewohner des Heggbacher

Wohnverbunds der St.-Elisabeth-Stiftung erinnerten an das Schicksal des

Laupheimers Karl Guggenheimer, der im Jahr 1940 in die Heil- und

Pflegeanstalt Heggbach eingewiesen und knapp anderthalb Jahre später

vermutlich in Stuttgart ermordet wurde. Elisabeth Lincke, Vorsitzende

der Gesellschaft für Geschichte und Gedenken, verlas eine Rede von Karl

Guggenheimers Großnichte, Liliana Löwenstein. Neben dem Dank für die

Erinnerungsarbeit, richtete sie auch mahnende Worte an die Laupheimer.

Erinnern,

damit sich Geschichte nicht wiederholt: Auf dem Ernst-Schäll-Platz vor

dem jüdischen Friedhof haben am Mittwochabend Laupheimerinnen und

Laupheimer der Verbrechen an der jüdischen Gemeinde in Laupheim und der

Zerstörung der örtlichen Synagoge in der Reichspogromnacht am 9.

November 1938 gedacht. Bewohnerinnen und Bewohner des Heggbacher

Wohnverbunds der St.-Elisabeth-Stiftung erinnerten an das Schicksal des

Laupheimers Karl Guggenheimer, der im Jahr 1940 in die Heil- und

Pflegeanstalt Heggbach eingewiesen und knapp anderthalb Jahre später

vermutlich in Stuttgart ermordet wurde. Elisabeth Lincke, Vorsitzende

der Gesellschaft für Geschichte und Gedenken, verlas eine Rede von Karl

Guggenheimers Großnichte, Liliana Löwenstein. Neben dem Dank für die

Erinnerungsarbeit, richtete sie auch mahnende Worte an die Laupheimer.

Von

Karl Guggenheimer gibt es noch Fotos. Sie stammen alle vom gleichen Tag

im Jahr 1940. Sie sind im Altersheim in Laupheim aufgenommen worden.

Dort müssen ältere jüdische Menschen auf engem Raum zusammen wohnen. Auf

einem Bild steht Karl zwischen zwei anderen Männern. Sein Kopf ist

leicht geneigt und er blickt fest nach vorn.

Von

Karl Guggenheimer gibt es noch Fotos. Sie stammen alle vom gleichen Tag

im Jahr 1940. Sie sind im Altersheim in Laupheim aufgenommen worden.

Dort müssen ältere jüdische Menschen auf engem Raum zusammen wohnen. Auf

einem Bild steht Karl zwischen zwei anderen Männern. Sein Kopf ist

leicht geneigt und er blickt fest nach vorn. Zuletzt

muss Arthur Grab die gelben Sterne nach Heggbach schicken. Auch Karl

muss eine solchen Stern an seiner Kleidung tragen. Aber bald danach

kommen schon die ersten Befehle: Karl und eine weitere Frau müssen aus

Heggbach weggehen.

Zuletzt

muss Arthur Grab die gelben Sterne nach Heggbach schicken. Auch Karl

muss eine solchen Stern an seiner Kleidung tragen. Aber bald danach

kommen schon die ersten Befehle: Karl und eine weitere Frau müssen aus

Heggbach weggehen.